Президент Соединенных Штатов выводит на улицы «синих городов» солдат в масках, работает над тем, чтобы поставить во главе медиапространства дружественных миллиардеров, и пытается посадить в тюрьму своих личных врагов.

Сможет ли демократия вернуться из этого состояния?

Ранее в этом году две группы исследователей опубликовали статьи, пытаясь ответить на этот вопрос, и пришли к, казалось бы, противоположным выводам.

В обеих работах основное внимание уделялось так называемым «демократическим разворотам»: когда страна изначально была демократией, затем двигалась к авторитаризму, а затем быстро восстанавливалась. Выводы первой группы были оптимистичными: они выявили 102 случая разворота с 1900 года и обнаружили, что в 90% из них результатом было «восстановление или даже повышение уровня демократии». Вторая группа сосредоточилась на 21 недавнем случае и перевернула результаты, заключив, что «почти 90%» предполагаемых разворотов были кратковременными миражами.

Так кто же прав? Чтобы выяснить это, я пересмотрел основные данные и поговорил с исследователями из обеих групп. Оказалось, что, казалось бы, противоречивые выводы на самом деле более последовательны, чем кажутся, — и это ведёт к одновременно обнадеживающим и тревожным последствиям для Соединённых Штатов.

Что узнали исследователи о «демократических разворотах»

Научные исследования разворотов основаны на базе данных V-Dem, которая широко считается золотым стандартом количественных исследований глобальной демократии. V-Dem привлекает широкую группу экспертов по отдельным странам для численной оценки различных аспектов демократии в этих странах (например, степени свободы прессы или беспристрастности выборов). Эти суждения преобразуются в сводные баллы, которые оценивают уровень демократии в стране в целом.

Первая группа исследователей, более оптимистично настроенная, работает в институте, который составляет и публикует базу данных V-Dem. Анализируя собственные данные, авторы исследования Марина Норд, Фабио Анджолилло, Мартин Лундштедт, Феликс Вибрехт и Стаффан И. Линдберг обнаружили, что развороты (определяемые как начало роста рейтинга демократии в стране после недавнего спада) встречаются очень часто. Более половины всех стран, переживающих сползание к автократии, в конечном итоге также переживают разворот. И эти развороты, как правило, весьма успешны, отсюда и главный вывод: в 90% разворотов страна возвращается к прежнему уровню демократии или даже улучшает его.

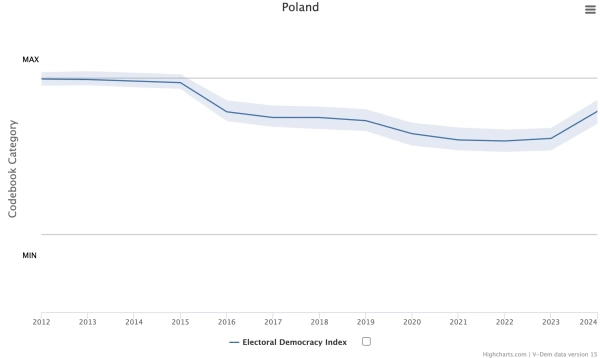

Чтобы более конкретно понять, как выглядит разворот, полезно взглянуть на недавнюю историю Польши. Когда-то считавшаяся одной из сильнейших посткоммунистических демократий, праворадикальная партия «ПиС», избранная в 2015 году, превратила общественный телеканал страны в пропагандистский центр и наполнила судебную систему своими приближенными. Но в 2023 году коалиция оппозиционных партий победила «ПиС» на выборах в национальный парламент и начала попытки исправить ситуацию. В рейтинге Польши по версии V-Dem можно увидеть характерную U-образную кривую — спад при «ПиС» и рост после поражения.

Однако всё это совсем новое, и Польша так и не вернулась к демократии, существовавшей до ПиС. Более того, существует серьёзный вопрос, сможет ли её движение в правильном направлении сохраниться. Новая коалиция столкнулась с большими трудностями в исправлении того, что сломала ПиС, и только в этом году с небольшим отрывом проиграла президентские выборы кандидату от ПиС.

Во второй статье утверждается, что подобная неспособность добиться устойчивого прогресса будет более распространенной, чем ее отсутствие.

Авторы исследования — Ник Чизман, Дженнифер Сир и Маттиас Бьянки — также используют данные V-Dem и сосредоточивают свой анализ на случаях демократического разворота после 1994 года. Двадцать один случай (из первоначальных 102) соответствует этим параметрам. Затем авторы проанализировали, скольким из этих стран удалось сохранить более высокие показатели демократии после разворота, изучив события, произошедшие после завершения анализа первой работы, чтобы понять, можно ли сохранить достижения разворота.

Результаты оказались не слишком обнадеживающими. Из 21 случая в 19 странах в течение пяти лет после, казалось бы, успешного разворота в лучшую сторону наблюдалось очередное снижение уровня демократии. А результаты двух стран-исключений, Малави и Мали, оказались не самыми впечатляющими.

«В течение первых пяти лет после разворота в Малави сохранялся стабильный, хотя и низкий, уровень демократии, но на шестой год страна вновь стала недемократической», — пишут авторы. «Прогресс Мали оказался ещё менее обнадеживающим. Страна оставалась стабильно демократической, пусть и слабо, в течение пяти лет. Но к шестому году она тоже стала недемократической, пережив два переворота в 2020 и 2021 годах».

Что говорят нам не столь противоречивые статьи о современной демократии

Марина Норд и Ник Чизман, исследователи из первой и второй групп соответственно, в телефонных разговорах подчеркнули, что не считают свои выводы противоречащими друг другу. Более того, Чизман отметил, что обе группы поддерживали связь и обсуждали совместные проекты.

Это необычно для академических споров, которые (по моему опыту) часто перерастают в мелочные и ожесточённые стычки. И это отражает тот факт, что две статьи могут быть двумя сторонами одной медали.

Оба учёных сходятся во мнении, что современная автократизация отличается от исторической модели. До 1990-х годов демократии, как правило, свергались в результате переворотов или революций — явного применения силы, которое положило конец существующему режиму и заменило его откровенно авторитарным правлением.

В наши дни, во многом благодаря всё более доминирующей идеологической позиции демократии во всём мире, эта угроза, как правило, принимает более тонкую и скрытую форму — то, что учёные называют «демократическим откатом». В таких случаях законно избранное правительство меняет законы и правила политической системы, чтобы обеспечить себе всё более несправедливые преимущества на будущих выборах. Конечная цель часто заключается в создании «конкурентного авторитарного» режима, где выборы формально не фальсифицируются, но проходят в настолько несправедливых условиях, что их нельзя считать по-настоящему демократическими. Именно это сделала партия «Фидес» Виктора Орбана в Венгрии и пыталась сделать партия «ПиС» в Польше.

Связанный

- Это случилось там: как демократия умерла в Венгрии

Поскольку откат от демократии происходит посредством закона и политических манёвров, а не под угрозой оружия, у его противников больше возможностей (таких как судебные разбирательства, сопротивление законодателей и выборы) помешать ему. Возможно, именно поэтому первая группа обнаружила, что попытки авторитаризма чаще заканчивались разворотом на 180 градусов в период после 1994 года (73% случаев), чем в полной исторической выборке (52%).

Но в то же время любое индивидуальное поражение авторитарных сил может оказаться менее окончательным.

Поскольку избранные авторитарные правители были, по сути, избраны, они часто представляют собой реальный электорат в политической жизни страны. Эта база поддержки зачастую достаточно велика, чтобы 1) сделать для их оппонентов невозможным окончательное поражение и 2) демократически нелегитимным для этих оппонентов полностью объявить их вне закона. Это означает, что даже если они будут выбыли из выборов, всегда есть шанс, что представитель этого электората может победить на следующих выборах и снова попытаться консолидировать власть.

Это дает предварительный синтез двух статей: современные попытки разрушить демократию обычно терпят неудачу в краткосрочной перспективе, но часто приводят к будущим попыткам в будущем.

«Если у вас есть демократия, это не значит, что вы автоматически становитесь стабильной демократией», — говорит Норд, суммируя пункты соглашения.

Что все это означает для будущего Америки

В 2013 году политолог Дэн Слейтер ввёл термин для обозначения такого рода «хлыстовой атаки»: «демократический крен». Кренящиеся демократии, по его словам, «борются, но не рушатся»: они представляют собой очаги «эндемической нестабильности и быстрого рикошета» между, казалось бы, совершенно разными моделями правления. Такая демократия «может быть подвержена „опрокидыванию“ или временному опрокидыванию, так что демократия перестаёт функционировать на ограниченное время, — но не исчезает полностью из рядов демократий в результате реставрации и консолидации авторитарного правления».

Недавние статьи показывают, что Слейтер опередил свое время: за прошедшее с момента выхода его работы десятилетие описываемое им положение дел может стать все более распространенным.

И сейчас кажется, что это может вполне подойти Соединенным Штатам.

Я утверждаю, что, хотя президент Дональд Трамп разрабатывает всё более убедительный план уничтожения американской демократии, на его пути стоят серьёзные препятствия, включая федерализм, распространённый скептицизм общественности, свободную прессу и независимую судебную систему. Исследование показывает, что многие страны с меньшим количеством эффективных барьеров против автократизации сопротивлялись попыткам, подобным действиям Трампа, что должно вселять в нас оптимизм и вселять уверенность в то, что происходящее сейчас не является концом американской демократии.

«Я не думаю, что США уже прошли точку невозврата», — говорит мне Чизман.

Связанный

- Вот как Трамп кладет конец демократии

Но даже если Америка развернётся на 180 градусов после ухода Трампа, страна может оказаться в сложной ситуации. Силы, которые изначально сделали Трампа возможным, всё ещё будут существовать, и ими сможет воспользоваться любой политический лидер, обладающий необходимой смекалкой и бесстыдством.

«Есть причина, по которой Трамп пришёл к власти, и есть причина, по которой он победил на этих выборах», — говорит Норд. «Если не устранить глубинные причины, то, конечно, демократия всё равно будет под угрозой».

Source: vox.com